Se suponía que la posmodernidad era la era de la ironía, que desarma de antemano toda violencia y la elimina de la vida social. Hoy, sin embargo, la ironía es una herramienta de violencia para los fundamentalistas de derechas que introducen de contrabando contenidos fascistas en la corriente dominante bajo su máscara. ¿Cómo ha sucedido esto? En el 55 aniversario del estreno de Monty Python's Flying Circus, Piotr Sadzik analiza la risa y la corrección política.

This text has been auto-translated from Polish.

Hay pocas cosas tan serias como la risa.

Aun así, parece que se subestima. Solemos discutir cosas importantes citando a Dostoievski, pero no viendo Monty Python. Y sin embargo - comenta John Cleese, uno de los Python - "piensen en cuántas grandes películas dramáticas hay, y compárenlas con el número de grandes comedias". Si la disparidad cae aplastantemente a favor de las primeras, demuestra que "la comedia es extraordinariamente difícil. Es mucho, mucho más difícil que el drama".

Sin embargo, la comedia se trata con demasiada frecuencia como una mera tontería. Mientras tanto, al fin y al cabo, es en aquello de lo que nos reímos donde no sólo se refleja con mayor claridad lo que se consideran graves problemas sociales más amplios, sino que es en ello donde se condensan.

Fijémonos, por ejemplo, en la ironía. Al fin y al cabo, no es sólo una herramienta en la que se apoya la comedia, sino también una figura de pensamiento en la que se condensa la naturaleza de la posmodernidad. La delicadeza de la ironía que corta todas las espadas iba a ser la base de la democracia liberal. En alianza con la concepción neoliberal del mercado, iba a sellar su hegemonía mundial en pocos años, construyendo una "aldea global" en la que la vida fluiría al ritmo del goteo universal de la riqueza, en la dicha del "fin de la historia".

Al demostrar que ya no hay verdades definitivas y fomentar así la diversidad, la ironía pretendía ser un pararrayos eficaz para neutralizar cualquier extremismo, enfriar la temperatura de las disputas y demostrar que se puede hablar de cualquier problema sin lanzarse al cuello de los demás.

La ironía, por definición condenada a la dualidad, que indica la tensión entre lo que se dice y el sentido real de lo que se dice, era adecuada para hacer añicos el fundamentalismo de la univocidad, mostrando que el mundo no es lo que parece. Así, funcionó perfectamente como arma rebelde contra la hipocresía social. Desenmascaraba los tópicos elevados, rompiendo su fachada para revelar la violencia que se ocultaba bajo ella. Y en esta época, la violencia fue estigmatizada en un intento de desterrarla del espacio del debate público.

La proclamación de opiniones de odio y los ataques a grupos minoritarios, escribe Andrzej Leder en Hubo un... posmodernismo, "provocaron una reacción social negativa muy fuerte" y "condujeron a la marginación inmediata del autor". Era la ironía que debía hacer que la violencia no sólo se apartara de la vida social, sino que incluso dejara de ser posible.

Sin embargo, las cosas pronto empezaron a ir mal con la ironía.

Este recurso retórico predominante en la prosa del posmodernismo estadounidense - Invoco a David Foster Wallace como testigo evidente - fue tomado por el mercado. La ironía autorreferencial y alusiva sobresalió como el combustible de la irreverencia que impulsó el comportamiento deseable de los consumidores. Sin embargo, al hacerlo, la ironía se ha diluido y sus colmillos críticos se han limado.

¿Quieres socavar el mercado señalando la estupidez de la publicidad? Pues buena suerte. En ningún sitio se ha demostrado con más contundencia que en los propios anuncios que, en la década de 1980, empezaron a hablar por sí mismos de su propia nocividad. ¿El resultado? Las ventas del producto de los anuncios falsos aumentaron, y mucho.

¿Y el efecto más duradero? Dado que la crítica más despiadada al mercado la hace el propio mercado, que no sólo viola su poder sin más, sino que refuerza su reinado, también significa que ya no es posible adoptar una postura crítica frente a él. He aquí que al mercado, como a los pasajes y a los sueños en Walter Benjamin, "le ha faltado un afuera".

La ironía, maravillosa como herramienta de resistencia a la autoridad, ha resultado terrible como herramienta del orden existente. La ironía sólo se cumple a sí misma en una función negativa, actuando en la puntuación, en los interludios, como una fuerza crítica desenmascaradora, una excepción que, cuando se convierte en regla, se convierte en infierno. Esencial para los rebeldes que denuncian la hipocresía del poder, la ironía utilizada para defender el orden existente resultó ser un arma para apaciguar cualquier protesta, incluso para neutralizar de antemano cualquier rebelión. "La opresividad de la ironía institucionalizada" (Wallace) nos tiraniza, pues crea una situación sin salida.

Aun así, parecía que la falta de salida se aplicaba aquí al mercado postpolítico, como se suponía. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más.

Ironista liberal e ironista fascista

En la época de los triunfos de la democracia liberal, sus oponentes descendieron a una profunda defensiva, ocupando los márgenes de la vida política. Al principio, calumniaron a la posmodernidad, acusándola de relativismo, vacilación moral y degeneración moral.

En condiciones de constante retroceso, las fuerzas antiliberales tuvieron que reinventarse, someterse a un rebranding. Había una solución preparada. Puesto que era la ironía la que garantizaba la no-reversión, los fundamentalistas empezaron a disfrazarse de ironistas. Resultó que la posmodernidad no sólo creó las condiciones para que actuaran, sino que incluso les recompensó. La derecha troceó la posmodernidad, atronando a sus fundadores con sus propias armas.

Así, puesto que el fascismo era socialmente tabú, el humor irónico empezó a servir de máscara que permitió que el contenido del fascismo de lo absolutamente no irónico se filtrara en la corriente dominante. Como dice Alexander Reid Ross, autor de Against the Fascist Creep: "el humor o la ironía se han convertido en una forma de desplazar la propia posición afectiva sin retroceder de ninguna posición ideológica". La Alt-right (que posteriormente encontró imitadores en la igualmente antiliberal alt-left) hizo de la ironía un arma para la difusión de contenidos violentos. Aquí, la ironía sirve -se trata de Angela Nagle, autora del libro Kill All Normies dedicado a la alt-right- para "minar la confianza en sus críticos".

El pivote significante de la ironía permitía así enmascarar el odio. Como "es imposible atrapar a un ironista" (Wallace de nuevo), las manos levantadas durante un hajj pueden explicarse como un gesto para pedir cerveza, la esvástica puede verse como un símbolo indio antiguo de buena suerte, el apagado de las velas de Hanukkah con un extintor una performance, y la invasión puede llevarse a cabo fingiendo ser un pacifista. Al fin y al cabo, "esos uniformes se pueden comprar en cualquier tienda". No es casualidad que esta frase perfectamente irónica fuera pronunciada por un genocida.

Si el internacionalismo antiliberal de hoy encuentra su fuente, ideológica y a menudo financiera, en el Kremlin, es precisamente porque Rusia se ha convertido, bajo Putin, en una pesadilla cumplida para los ironioscépticos: un imperio del fascismo posmoderno. De la mano de Dugin y otros machers de la manipulación colectiva, ha interceptado maliciosamente lo que parecía ser el pensamiento más "progresista" de los campus occidentales del último medio siglo, para utilizarlo contra el odiado Occidente como garante de la existencia de un mínimo demoliberal de respeto al individuo.

El humor aquí, sin embargo, no es sólo para camuflarse. Este fascismo 2.0., fascismo en nuevos adornos digitales, ha recurrido a él como una de las principales herramientas de lucha política. La risa se ha convertido en una cachiporra para golpear a los adversarios. En el trolling nacido en estas condiciones, burlarse, humillar y "atizar" ha demostrado ser un arma de destrucción masiva.

El zamordismo tiene hoy el rostro de una mueca de complacencia trolling o de una risa de humillación ante la humillación ajena, lo que dista mucho de la vieja y sombría condena conservadora de la risa. El fascista irónico, sin embargo, no es claramente su predecesor demoliberal. El fascismo actual utiliza la ironía como una herramienta útil para alcanzar objetivos fundamentalistas totalmente no irónicos. Los fascistas recurren a la ironía en la fase de distracción antiliberal encubierta, cuando es necesario enmascarar un mensaje odioso fingiendo plantear una cuestión diferente. Sin embargo, utilizan la risa como medio brutal para humillar y descalificar a sus oponentes en la fase de confrontación abierta. El impulso del fascismo moderno se compone de estos dos motores.

Por supuesto, cuando le conviene, la derecha moderna se indigna lo menos irónicamente posible. Como cuando sus sentimientos religiosos se ven ofendidos por una supuesta parodia de la Última Cena. La derecha también puede reírse de un rival político (#laughingkamala es un hashtag reproducido con avidez por los trumpistas). Y en esto, sin embargo, los nuevos derechistas son irónicos. El doble mecanismo de la ironía les permite adoptar siempre la posición contraria a la de su adversario, aunque el precio por ello sea contradecir sus propias declaraciones anteriores o acusarle de incoherencia. En el espacio de la ironía, tal acusación se vuelve, por definición, ineficaz.

Ironía y violencia - aparentemente polos opuestos cuyas órbitas nunca debieron cruzarse - han empezado ahora a apoyarse mutuamente. Nos encontramos atrapados. El "ironista liberal" en el que Richard Rorty pensaba que cada uno de nosotros debía convertirse ha sido sustituido por una figura que hasta ahora se habría considerado un excéntrico oxímoron. El "ironista fascista" se ha convertido en el santo patrón de los nuevos tiempos.

Un inesperado intercambio de lugares

Pero, sobre todo, la izquierda liberal y sus adversarios han intercambiado sus posiciones. Como bien señaló Przemyslaw Czaplinski hace ya unos años, los liberales, al ver que su hegemonía se desmoronaba, empezaron a reclamar la restauración de la verdad que antes habían relativizado, señalando a la Constitución o a los derechos civiles como "punto de apoyo absoluto".

Así, mientras los supervisores autocráticos se convertían en posmodernos subversivos, sus oponentes se convertían en "fundamentalistas de la democracia liberal". Y como fundamentalistas, ya no podían permitirse ser irónicos: "no rehuyen las bromas sobre el poder, pero no pueden utilizar la ironía dirigida a instituciones que consideraban absolutas". El campo demoliberal se ha convertido en principista, mientras que sus oponentes han recurrido a una permisividad subversiva dentro de la cual todo puede ser potencialmente ridiculizado. Por supuesto, ellos también tienen una agenda de principios, pero la persiguen a través de la ironía.

El hechizo de la rebelión que dio atractivo a la oferta demoliberal, más o menos desde los años sesenta que trajeron cambios emancipadores y progresistas en la cultura occidental, ha sido asumido por la derecha. Al pronunciarse en contra de los dogmas de la democracia liberal, la derecha pudo en adelante llevar a cabo sus actividades bajo la bandera de la disidencia descarada del sistema imperante, donde transgredir sus límites empezó a ser retratado como practicar la libertad: "¿eso no es correcto? ¿Y por qué no íbamos a decirlo?

El fascismo, excluido fuera del marco de lo que era aceptable en el espacio del debate público, estaba ahora revestido del encanto de lo "incorrecto"; era incluso su ofuscación lo que garantizaba su carisma rebelde. Fue a través del humor como el lenguaje excluyente se hizo atractivo. También porque, al dar rienda suelta a impulsos hasta entonces reprimidos, garantizaba un retorno en forma de sensación de placer.

Lo mismo ocurría con el progresismo. Al fin y al cabo, el consenso demoliberal que ha triunfado en Occidente en la era posmoderna nació sobre una ola de oposición al mundo de las viejas prohibiciones. Sin embargo, los derechos que ha conquistado también deben defenderse ahora mediante prohibiciones: "no puedes decir eso porque ofende a los demás". Mientras tanto, cualquier cultura de la prohibición se encuentra en apuros ante el poder despierto del impulso.

El problema es que, para garantizar la protección de las minorías históricamente desfavorecidas en cuya emancipación participó, la democracia liberal tuvo que desarrollar salvaguardias sistémicas para ellas. Para salvar el mínimo civilizatorio, hay que poner límites, por ejemplo regulando la libertad de expresión para que no degenere en discurso de odio y, sobre todo, creyendo "en serio" en los derechos humanos y en el paquete de libertades individuales. Sin embargo, un efecto secundario es también situar a los grupos perseguidos fuera del ámbito de la sátira crítica. El humor, que antes se consideraba una expresión de subversividad progresista, ahora, precisamente en nombre de las consignas progresistas, se intenta atemperar en el espacio público.

A pesar de todo el acierto ético de este gesto, mientras sólo luchemos contra el morordismo con una prohibición reactiva, y no también con una reorientación de las energías pulsionales que lo impulsan, estaremos abocados al fracaso. Es de la prohibición sistémica de donde este contenido deriva su poder perverso. Mientras sólo nos posicionemos como defensores de la democracia liberal, permitimos que sus enemigos pasen a la ofensiva.

Si las prohibiciones no funcionan, es porque el fascismo moderno es hijo del permisivismo posmoderno, que ha hecho que ninguna prohibición sea ya definitivamente eficaz. En tal marco de argumentación política, la rectitud ética por sí sola nunca gana; necesita el apoyo de su propio atractivo. La posmodernidad dio primero ventaja al campo progresista, pero al final creó las reglas del juego en las que ganan sus enemigos. El permisivismo, que hace años impulsó la marcha del progreso, aportando cambios emancipadores que forman el paquete mínimo de la democracia liberal, se ha convertido ahora, como portador de contenidos excluyentes, en el combustible de una contrarrevolución zamordista que ha enterrado su hegemonía. La mezcla explosiva de la cultura contemporánea está formada por este inextricable nexo de permisividad (ninguna prohibición es incuestionable) y narcisismo: puesto que las sociedades han dejado de aceptar cualquier disciplina, exigen un eterno concierto de ilusiones: sólo quieren escuchar contenidos que reafirmen su complacencia.

Por esta razón, habría que pensar de otro modo la espacialidad del humor. Mientras nos preguntemos dónde está el límite de lo que puede ser objeto de burla, siempre le daremos una victoria al fascismo. Su versión nihilista actual sacará fuerzas de traspasar todos los límites que encuentre. La popularidad de líderes obscenos como Trump lo demuestra. Así que tenemos que pensar más bien qué tipo de comunidad queremos construir a través de la risa. Tenemos que pensar en una risa que sea política y socialmente crítica, pero también eficaz. Mientras tanto, vivimos hoy en un espacio, supuestamente sometido a la lógica del omni-entretenimiento, en el que la risa genuina y crítica es escasa. Pero si la política resulta ser, más que un conflicto de ideas, un juego en el que al final siempre triunfa la pulsión, es decir, aquello que atrae y promete gratificaciones placenteras, oponerle prohibiciones, moralinas ascéticas y seriedad grosera es la receta más corta para el desastre.

La caza de brujas de la comedia

Hoy, el epicentro de tal rigor puritano se ha convertido, sobre todo, en la izquierda bajo el signo de la wokeness. Son ellos los que han llevado al absurdo las herramientas de valor fuente de la llamada corrección política. Mientras tanto, como demuestran por ejemplo las reacciones a las recientes declaraciones de Dorota Masłowska, el campo liberal de izquierdas sigue optando con demasiada frecuencia por un negacionismo tan cómodo como suicida. Niega cualquier valor descriptivo al término "políticamente correcto", argumentando que su propio uso ya es una reproducción de la narrativa de la derecha.

Conviene recordar que antes (por ejemplo, en Allan Bloom) de que se convirtiera en un término peyorativo dirigido externamente al campo liberal de izquierdas, se utilizaba dentro de él como burla de aquellos de sus representantes que se adherían servilmente a la rigidez de la ortodoxia ideológica. No tiene por qué ser, por tanto, una bolsa de categorías del tipo de "marxismo cultural" en el que la derecha encuentra al Che Guevara junto a Donald Tusk, con el fin de invalidar las diferencias entre oponentes y facilitar la tarea de atacarlos al por mayor.

En lugar de fingir que el problema no existe, conviene enfrentarse a él. Un defensor de la crítica no blanca de la "corrección política" es hoy Slavoj Žižek. Y Žižek lo afirma con contundencia: la corrección política es un terror moral que, al hacerse pasar por una lucha contra la discriminación, hace imposible trascenderla. Cleese se hace eco de sus palabras: "la corrección política fue una buena idea en sus orígenes, pero luego se convirtió en un absurdo". Como herramienta de justa compensación para grupos históricamente perseguidos y escudo contra su ulterior exclusión, la corrección política ha sufrido una perversa mutación dentro de la cultura "woke".

Como escribe Žižek en su último libro, una crítica aplastante del fenómeno, la injusticia se ha convertido aquí en un "dogma religioso secularizado". De este modo, la "izquierda políticamente correcta" construye una identidad narcisista en torno al sentimiento de dolor. Y en el narcisismo de las pequeñas diferencias inherente al 'wokeísmo', hasta la más mínima desviación de la línea de corrección aceptada (por ejemplo, el uso de una palabra no suficientemente adaptada a la nueva sensibilidad), adquiere las características de una monstruosa e infracción imperdonable que puede considerarse hiriente.

Pero dado que el humor puede, en principio, herir (porque cualquier cosa puede convertirse en su objetivo), la "wokeness" como (de nuevo Žižek) un movimiento "extremadamente autoritario" de "fundamentalistas puritanos" que participa en "nuevas formas de barbarie" debe golpear los fundamentos mismos de la comedia.

Los clásicos del género lo señalan. Hace apenas unos meses, Jerry Seinfeld, en una entrevista para el New Yorker, decía que, bajo la influencia de la fetichizada "corrección política", la gente tiene tanto miedo de ofender a los demás que "es el fin de la comedia". En una línea similar, habló su colaborador de hace años, Larry David: "tenemos nuestros fans que no esperan que seamos políticamente correctos, [...] no les importa la wokeness. Quieren reírse y no se ofenden por ello".

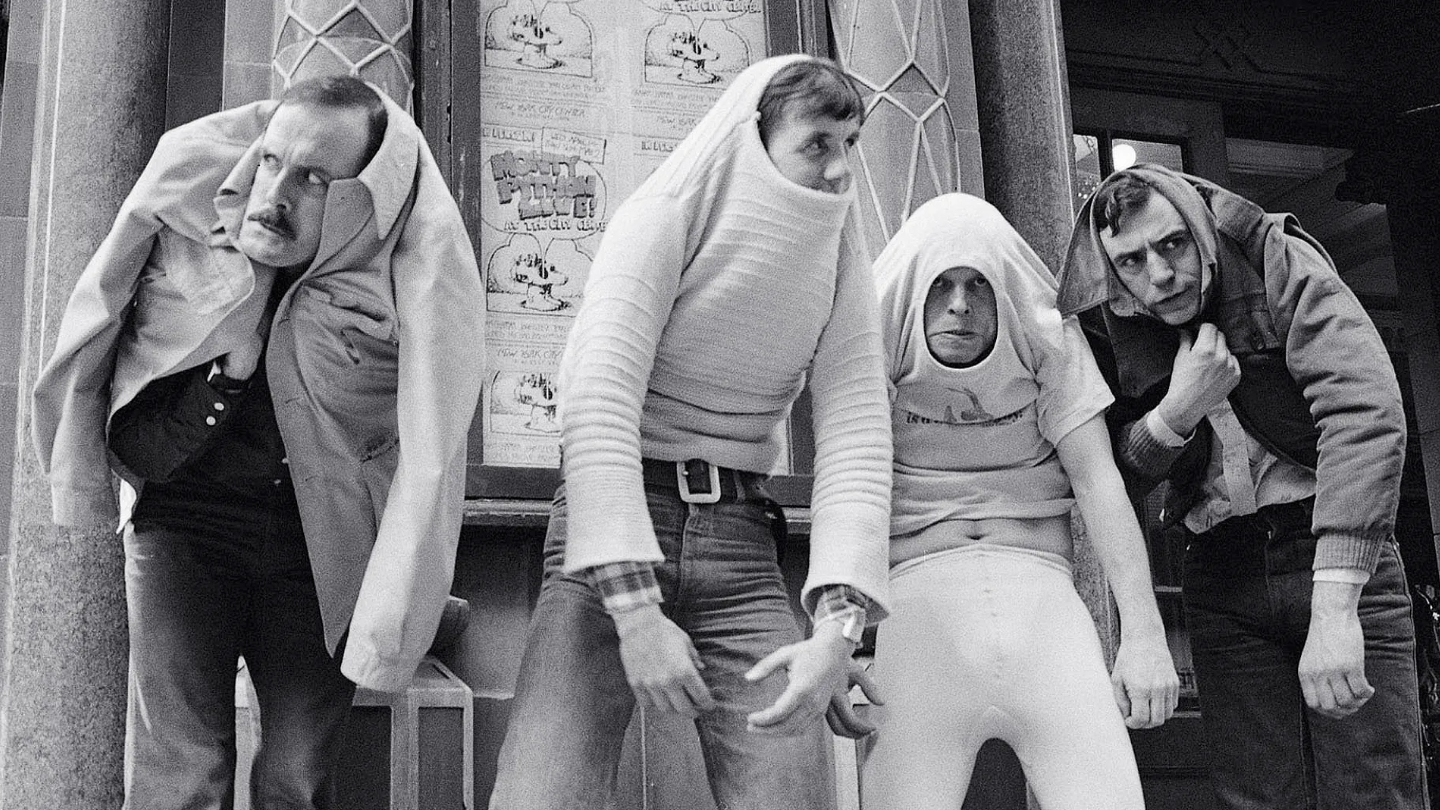

Inmediatamente se alzaron voces de asombro hacia los cómicos, que cómo así, después de todo ellos mismos siempre habían sido supuestamente perfectamente correctos. El caso es que nunca han mirado las reglas de la corrección. El columnista de izquierdas, Ben Burgis, dedicó un libro entero a la crítica de "cancelar a los cómicos mientras el mundo arde" (Cancelar a los cómicos mientras el mundo arde. A Critique of the Contemporary Left), dedicándolo a quienes en su propio bando pretenden crear "una versión más inteligente y divertida [...] de la izquierda". Sintomático que Monty Python (este otoño se cumplirán 55 años de su debut en la televisión británica) censurado en su día por los intolerantes conservadores ("tan divertido que está prohibido en Noruega" - proclamaba el eslogan acuñado por el grupo para promocionar 'La vida de Brian'), sea ahora objeto de las críticas de los progresistas de la Switchboard. Shane Allen, empleado de la BBC como Controlador de Comedias (un nombre digno de una aparición en Monty Python) argumentó que el programa de los Python no se emitiría actualmente, ya que los seis licenciados blancos de Oxford y Cambridge no reflejan muy bien la diversidad del mundo actual.

En Twitter fue inmediatamente contestado por Cleese, con un hilarante post que era en sí mismo una actuación de libertad provocativamente incorrecta: "¡Eso no es justo! Éramos increíblemente diversos. PARA NUESTRA ÉPOCA. Tres de nosotros nos habíamos graduado en colegios públicos, uno era marica, y bueno Gilliam, aunque no era negro de verdad, era yanqui. Y ningún esclavista". ¿Incorrecto? Žižek llama a lo políticamente correcto llevado al extremo "una forma de autodisciplina" que, cuidándose de usar la palabra incorrecta, mantiene la exclusión como punto de referencia indeleble.

Por supuesto, es bueno que hoy debatamos sobre la comedia en un panorama cambiado. Un chiste con una intención sexista o racista denigrante se considera hoy una vergüenza cómicamente desprovista con mucha más frecuencia que hace poco tiempo (la reciente exposición Chistes gratis en el Museo de la Caricatura, dedicada a la presentación del humor de la transformación polaca, es una excelente prueba de ello). Porque, evidentemente, los chistes pueden ser extremadamente opresivos. Y, por supuesto, es necesario algún tipo de regulación legal de la incitación al odio para la que hoy en día el disfraz garantiza tan a menudo un humor hiriente. Al hacerlo, sin embargo, no debe perderse la flexibilidad del juicio ético, que depende de cada situación individual.

Nuestro problema de hoy y de mañana, escribió hace unos años el citado Czaplinski, se expresa "en la cuestión de si es posible tener al mismo tiempo la ironía y lo absoluto, es decir, el derecho a socavar todas las verdades y un valor inviolable". Esto significa, sin embargo", añadió al cabo de un rato, "que tanto el absoluto como la ironía deben aparecer en una versión diferente". Este es el dilema que requiere la habilidad del barón Münchhausen: ¿cómo tener un humor que sea un riesgo, que no tenga que morderse la lengua por miedo a ofender a alguien, y que conserve así su poder subversivo, y al mismo tiempo no excluya, no se convierta en el garrote de los hacheros identitarios que muestran a través de él desprecio y superioridad? ¿Cómo tener entonces la libertad de reír y respetar al individuo? ¿Cómo, entonces, no ceder al sectarismo hinchado del nuevo puritanismo sin caer en los surcos del engrandecimiento de la alt-right?

Los zamordistas de hoy sólo se divierten. Nuestro trabajo es aguarles la fiesta. Sin embargo, esto no se conseguirá en absoluto mediante una seriedad ascética. Tampoco lo lograrán los llamamientos a la literalidad y a la sinceridad simplona frente a la ironía: eso sería una expresión de capitulación. Lo que necesitamos urgentemente es una crítica no derechista de lo políticamente correcto. De lo contrario, será la derecha la que descuente políticamente las pulsiones que frena impotente. Quitarle a la derecha el monopolio de la risa efectiva es, por tanto, una cuestión literalmente de vida o muerte. Hasta que no se lleve a cabo esta tarea, no será posible ningún cambio político duradero.

Aunque hoy estemos lejos de reír, es en el lado de la risa donde podrían buscarse los remedios: "Frente a lo insoportable", escribió la filósofa y psicoanalista francesa Anne Dufourmantelle, "todavía existe la posibilidad de la risa". No se trata de restar importancia a la amenaza. Al contrario: descorchada del trullo, la risa busca "caminos más allá de la tiranía de la realidad". Por eso la risa "es un arma que infunde miedo" y "un arma contra todas las autoridades". Con un brusco volantazo, permite transformar una amenaza máxima en una oportunidad igualmente máxima, "convirtiendo el horror en dulzura, la prohibición en un salvoconducto".

Lo que necesitamos hoy es humor ofensivo, descaradamente antipuritano, refrescantemente obsceno, libremente contundente, en las antípodas de toda irritabilidad narcisista, ya sea de derechas o woke. Necesitamos la risa contra la ironía, pero también la risa contra el ridículo violento, cuya expresión se está convirtiendo hoy en las arcadas despectivas de los trolls. Ambas formas tan diferentes de ridiculización, además, tienen un denominador común. Construyen el narcisismo identitario del bienestar.

Quien pretende "arar" a un adversario está satisfecho con su propia identidad, que define por contraste con los objetos de su odio. Tanto los que, cuando les conviene, gritan que no se pueden poner límites a la libertad de expresión aunque esa expresión conlleve odio manifiesto, como los que ven violencia en cada microinfracción de su propia comodidad, son emanaciones de la política identitaria narcisista. Encerrados en sus creencias, "saben" que "los refugiados vienen a por bienestar", "los extranjeros nos quitan el trabajo" y "los boomers utilizan un lenguaje violento". Este es el lenguaje de la certeza. Aquí no hay lugar para la sorpresa.

Mientras tanto, sólo de las grietas de una imagen dogmáticamente homogénea del mundo pueden surgir atisbos de una forma más sensata del mismo. Así pues, si el narcisismo, que se aferra a identidades rígidas, es responsable de la tragedia política actual, hoy necesitamos urgentemente trascender su poder. Para ello, la risa se presta por definición.

Universalismo de la risa

La risa se manifiesta en forma de arrebato, aquello sobre lo que perdemos el control. "Abre una brecha", como escribe maravillosamente Dufourmantelle, "en el tejido cotidiano de los días". Nos coge por sorpresa cuando de repente, durante un segundo, las cosas se disponen bajo nuestra mirada en una configuración inesperada, y nuestro comportamiento habitual se rompe, dando lugar a convulsiones del cuerpo que ríe. La risa nos priva del control y nos expone así al riesgo, a la posibilidad de la victoria y a la amenaza de la derrota al mismo tiempo. Y esta seguridad es unánimemente deseada por los representantes de diversas políticas identitarias. Buscan un asilo de perfecta esterilidad. Aquí, nada del exterior puede entrar en el campo de visión, de modo que se pueda destilar una abstracta pureza étnica, racial o ideológica, que la identidad ensimismada apreciará.

En lugar de etiquetar las identidades con etiquetas, lo que necesitamos es confusión, un sentido de no identidad, como el que transmitió originalmente el movimiento "queer". Jack Halberstam, uno de los clásicos de los queer studies, hablando en contra de la lógica de las advertencias de gatillo y los espacios seguros, es el Monty Python de quien, situándose en las antípodas del movimiento woke, hoy en día elige ser un aliado. Al hacerlo, nos recuerda que la estética camp (así como el propio término 'queer', al ser una especie de 'broma subversiva y retorcida') fue una estrategia de resistencia en la que el humor sirvió como herramienta de lucha. Por esta razón, "llevada al extremo, la corrección política" conduce al autosabotaje. Nos priva de un arma frente a los golpes de Estado, cuya eficacia se basa precisamente en el hábil uso del ridículo.

Cuando Cleese insiste en que no se debe excluir a nadie de la burda risa, se pueden plantear objeciones, por supuesto. Si un grupo discriminado encuentra hirientes los chistes en cuestión, no podemos cuestionar ese sentimiento, al menos hasta que también reciban el mismo trato fuera de la comedia. Tal advertencia, por muy ética que sea, no tiene en cuenta que en una época en la que la única razón imperante se ha convertido en la razón del daño (Leder), la sensación de ser una minoría oprimida también la expresan quienes conservan la hegemonía simbólica: los blancos perseguidos por la aparición de un actor negro en la película, los hombres horrorizados por las exigencias de igualdad de oportunidades para los distintos sexos, o la Iglesia polaca, que conforma de forma abrumadora la realidad local, pero convencida de que se cometen contra ella injusticias que los cristianos experimentaron por última vez al menos en tiempos de Nerón.

La postura de Cleese podría defenderse desde otro ángulo. Ver en ella una cierta exigencia idealista, una visión de la risa procedente de un futuro utópico. Uno en el que se pueda reír de todos sin excepción, porque el chiste se cuenta dentro de un cierto orden universal. Es una visión que equipara a todo el mundo con la risa. No es casualidad que en su último libro Žižek muestre que el denominador común de la derecha internacional actual y del movimiento "woke" es la fijación en la singularidad de la propia particularidad identitaria. Mientras tanto, la emancipación sólo es posible bajo la bandera del universalismo. No un universalismo como el enmudecimiento de la diversidad en una síntesis unificadora, sino uno en el que cada uno de nosotros seremos diferentes, pero unidos por un sentido común de no-identidad. El apego narcisista a la propia identidad, a su vez, pulveriza el movimiento por un cambio político significativo. Por eso, reinventar el universalismo es la tarea política más urgente de nuestra era moderna.

Es la risa la que puede ayudar a conseguirlo. La risa que se burla de todos, pero que no hace daño, ésa es la intención del que ríe, que tampoco se siente perjudicado por la risa. Se trata de una broma que no atribuye permanentemente un rasgo degradante como natural a un determinado grupo de personas, sino que, desde la conciencia de que no existen tales rasgos naturales, asume que todos somos, aunque diferentes, iguales. Así es como la crítica de Žižek a lo políticamente correcto difiere de la de los diversos Jordans Petersons. Se basa en un universalismo entendido como una comunidad de diferencias que ya no sirve a las jerarquías naturales, a la convicción de que una raza, un género o una religión es mejor que otra. Es una comunidad en la que todos nos reímos violentamente de los demás, pero sólo porque ninguno de los que se ríen quiere adoptar una posición dominante. En cierto modo, es el propio ridículo el que se convierte aquí en el hazmerreír.

De esa saludable extracción de la risa de debajo del fetiche de ser agraviado, dice Cleese: "cada año en la ONU, deberían votar para elegir una nación que sea el blanco de las bromas". Žižek se hace eco de sus palabras. El esloveno relata cómo los chistes de los que se burlan de los demás son un ejemplo de la utopía cumplida, en la que el ridículo ya no sólo ofende, sino que sirve para comprender. El esloveno cuenta cómo, en la antigua Yugoslavia, conoció a representantes de los otros pueblos constituyentes, bosnios, serbios, croatas. Todos hacían bromas descaradas sobre los demás. Pero no unos contra otros. Competíamos", dice Žižek, "para ver quién contaba el mejor chiste sobre nosotros mismos": "eran chistes racistas obscenos, pero daban lugar a un maravilloso sentimiento de solidaridad de obscenidad compartida".

El ridículo, que hasta entonces había sido una herramienta de violencia para romper relaciones, se convierte en un nudo propio de la amistad real, posible sólo al precio de un "intercambio de obscenidades amistosas". Esto, continúa Žižek, es lo que más le falta a la "corrección política": un contacto real entre yoes no narcisistas. La forma de establecerlo ya no sería preguntar por las cualidades específicas que conforman la identidad de nuestro interlocutor, sino exigir una desviación de la propia identidad: "cuéntame un chiste de cerdos sobre ti y seremos amigos". Es necesario "crear un ambiente propicio para la práctica de los chistes, de tal manera que aporten esa pizca de obscenidad que establece una verdadera cercanía".

La alternativa es atrincherarnos en identidades rígidas perpetuamente agraviadas y resentidas, en las que la "wokeness" no sería muy diferente de diversos reductos derechistas de buen nombre. Sin un intercambio amistoso de insultos, quedaremos así encerrados para siempre en una política cuyo horizonte está definido por el enemigo.

Por supuesto, dentro de unos años, las naciones cuyos representantes se burlan tan colectivamente de los demás estarían degollándose mutuamente, llevando a cabo genocidios masivos. Y sin embargo, aunque la obscenidad de la risa no impidió el crimen, probablemente no merezca la pena abandonar su potencial, su orientación hacia la desactivación de la violencia. Por supuesto, la visión de Žižek es una imagen de una comunidad imposible de formar en las antagónicas condiciones sociales actuales. Y sin embargo, al mismo tiempo, estas condiciones nunca cambiarán a menos que seamos convocados por el ideal objetivo expresado en esta visión, que ya podría transformar las relaciones sociales actuales.

El elogio del riesgo

La balsa de nuestra salvación política es, pues, asumir riesgos. La risa, por otra parte, es por definición el gran -según el título del hermoso libro de Dufourmantelle- elogio del riesgo, no sólo porque todo puede ser objeto de una broma y no hay santidad en ello, sino también porque en la risa nos liberamos del corsé restrictivo de la conciencia, una fuerza que no podemos controlar toma el control de nuestros cuerpos.

Hoy en día asociamos el riesgo negativamente, como aquello que queremos eliminar. Si nos arriesgamos, es, como en los negocios, como un riesgo controlado, cuando sólo nos proponemos hacer algo cuando las cuentas demuestran que nos saldrá rentable. Así pues, asociamos el riesgo a un trauma del que queremos protegernos de antemano. Sin embargo, si buscamos una sorpresa feliz y, por tanto, una mejora de nuestra situación, primero debemos asumir el riesgo de exponernos a lo imprevisto, que está fuera de nuestro control.

Por eso Dufourmantelle habla de "trauma positivo", un acontecimiento que invade nuestros límites y sobre el que no podemos ejercer ningún control, pero sólo a través del agujero que abre en nuestra autonomía obtenemos la posibilidad de salir de nuestro statu quo actualmente infeliz. Como muestra Agata Bielinska, la salida no es un golpe preventivo para protegernos de la herida, sino "una vulnerabilidad a la herida que va más allá de la lógica de la víctima y no exige compensación en forma de consuelo comunitario u otra identidad rígida".

Parafraseando a Eva Illouz, cabría preguntarse: "¿por qué duele el humor?", para responder que, por definición, es imposible eliminar de él la posibilidad de que se convierta en un mal hiriente. En el humor, la posibilidad de que un día nos hieran debe permanecer abierta para que el humor también destruya lo hiriente. Sólo no pudiendo protegernos de sus efectos podemos dotarlo de una fuerza subversiva. Y es esto lo que trata de amortiguar al etiquetar determinados fenómenos empaquetando la realidad en prácticos contenedores etiquetados como "advertencia de activación".

La política de la identidad en general intenta "empedrar el mundo en rúbricas" para que no descarrile "hacia lo imprevisto, lo aventurero y lo totalmente incalculable" (Schulz). El resultado es un estatismo que excluye la posibilidad de cambio. En un mundo desgarrado por etiquetas que no permiten la indeterminación que se desprende de ellas, sólo la salvación de lo que no se puede categorizar puede, por tanto, salvarnos. Nada indica tan bien el camino hacia ello como la risa. "La risa" - afirma Cleese, como haciéndose eco de Dufourmantelle- "contiene un elemento de sorpresa, algo sobre la condición humana en lo que no habías reparado antes". La certeza excluye la risa. Las cosas que ya sabemos no deberían hacernos reír porque "no son revelaciones". La verdadera comedia es, pues, una herramienta cognitiva inestimable. Permite que se nos revelen dimensiones de la realidad de las que antes no éramos conscientes.

"Aristóteles", proclamaba Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, de Umberto Eco, una novela sobre la búsqueda del libro perdido II de la Poética dedicado a la comedia, "considera la tendencia a reír como una fuerza buena que puede tener también un valor cognoscitivo, [...] nos obliga a mirar mejor y nos hace decir: así que era realmente así y yo no lo sabía". La comedia crítica se apoya en lo inesperado ("¡Nadie espera la Inquisición española!"). Por eso, no cimenta el bienestar de los que ríen, sino que cada vez desvela grietas en nuestro conocimiento, nos revela algo nuevo, nos lleva más allá de nosotros mismos.

No se trata de la camaradería que los cabareteros de mala muerte entablan con su público, dándoles el placer de reírse juntos de los demás. Tampoco es el lanzamiento de palabras "incorrectas", que la derecha antidespertada toma como prueba de su propia inescrutabilidad, y que en su previsibilidad y esquematismo aburrido no tiene nada que ver con la comedia. La risa crítica, y no la arcada de superioridad, ese desasosiego alimentado por los resentimientos, nace de la sorpresa. Lo que significa también que la verdadera comedia es una revelación, o ninguna revelación, que nos revela por un segundo algo desconocido. Como escribió el evocador Burgis: la buena comedia funciona "haciéndonos reír de cosas que normalmente consideramos muy poco graciosas, del mismo modo que la buena literatura a menudo nos hace identificarnos con personajes con los que no estamos de acuerdo en la vida real". En el sentido literal de la palabra, la comedia debe ser reveladora (en el sentido del latín "revelatio" que significa "revelación"): la risa enseña la apertura a "lo no escuchado" que tan desesperadamente necesitamos políticamente. "Arriesgar la vida no es morir en vida", dijo Dufourmantelle con firmeza. Probablemente se puede confiar en ella, sobre todo cuando tales palabras fueron pronunciadas por alguien que se arrojó al agua, donde, al salvar al hijo ahogado de otra persona, pagó por ello con su vida.

En 1984, que en lugar de cumplir la visión de Orwell vio el cenit del éxito del posmodernismo, Neil Postman en Divertirnos hasta la muerte se preguntaba cómo salvar un debate público devorado por el entretenimiento. Dio dos respuestas, "una de las cuales es absurda y puede descartarse inmediatamente; la otra, desesperada, pero la única que tenemos". En nuestra situación radicalmente cambiada, quizá la absurda sea la única que tenemos. La opción "desesperada", en la que Postman veía esperanza, era la desilusionante creencia de que el mundo sería salvado por nuestras escuelas, donde debería comenzar el despertar de la tecnociencia cívica. La profunda impotencia de esta solución proviene aunque sólo sea del hecho de que ignora cómo nuestros sistemas de conocimiento y las instituciones que dependen de ellos han sido arrasados por la tormenta de la revolución digital.

La segunda opción, según Postman, consistiría en hacer programas de televisión (y sustituyamos internet, los medios sociales y otros espacios mediáticos tal y como los conocemos hoy) "cuya intención no sería conseguir que la gente apague" sus dispositivos, sino mostrar cómo deberían verse las imágenes que muestran, revelando cómo distorsionan nuestro debate público. Tales actividades "adoptarían necesariamente la forma de parodias", cercanas, añade Postman, a los Monty Python, cuyo objetivo sería provocar "una risa burlona ante el control" que las imágenes mediáticas "ejercen sobre el discurso público".

De hecho, episodios enteros de Monty Python's Flying Circus adoptaron la forma de imitaciones exageradas de programas de la parrilla de la BBC, servicios informativos, noticias deportivas, previsiones meteorológicas, debates políticos, entrevistas y teleseminarios. Cleese recordó una vez cómo, después de ver un programa de los Python, el público que veía el resto del programa marco de la BBC estallaba en carcajadas una y otra vez, completamente incapaz de tomarse en serio lo que estaba viendo. Debajo de los programas "serios" ya podían ver el mecanismo idiota reconocido a través de la imitación de los Python. La anécdota suelta aquí una visión de deleite. Una visión de la corrección redentora de la visión.

Si el espectáculo mediático deriva su fuerza del hecho de que tomamos las imágenes que presenta como "naturales", los sketches de los Python despojan de esta ilusión. Hacen que el espectador se dé cuenta de que todo ha sido construido de una determinada manera. Y si es así, significa que puede construirse de otra manera. En la exageración satírica, se ponen de relieve las dimensiones ocultas de la realidad. El juego social, junto con la maquinaria hasta ahora invisible de la ideología, se revela como un juego. Una vez ajustadas las lentes de Python, las convenciones establecidas, las pautas de comportamiento y las costumbres, todas las jerarquías, los sistemas y los papeles sociales resultan tener exactamente tanto sentido como, por decirlo en términos de Python, una expedición para escalar los dos picos del Kilimanjaro cuando el otro no existe, un intento de saltar el Canal de la Mancha por el método de larga distancia, o un nombre tan largo que provoca la muerte de quien lo pronuncia. En tales condiciones, es difícil hinchar una identidad narcisista de cualquier tipo.

¿Y no sería la medida de la indeterminación prometedora en una época que quiere etiquetar toda identidad para consumir el producto? Fue esta necesidad de salirse de los diccionarios lo que el miembro del grupo Terry Jones argumentó con gran perversidad pitoniana: "Una de las cosas que queríamos conseguir con nuestro espectáculo era intentar hacer algo tan impredecible que no tuviera forma y que nunca se pudiera saber qué tipo de humor era. Y creo que el hecho de que la palabra 'pythonish' sea ahora una palabra presente en el Oxford English Dictionary muestra hasta qué punto fracasamos en nuestro intento".

Ese es el fracaso al que debemos arriesgarnos hoy.

**

Piotr Sadzik - es filósofo de la literatura, profesor de la Facultad de Estudios Polacos de la Universidad de Varsovia y crítico literario asociado a Dwutygodnik. Jurado del Premio Literario de la Capital de Varsovia. Autor del libro Regiones de herejías individuales. Maran exits in Polish prose of the 20th century (nominación al Premio Literario Gdynia 2023 en la categoría de Ensayo). Coeditor de El fantasma de Derrida (con Agata Bielik-Robson), entre otros. Está preparando un libro sobre los estados de excepción en la escritura de Gombrowicz. En la Universidad Franz Kafka de Muri, dirige la Cátedra del Paréntesis.