Dans les tableaux des peintres du passé, les femmes sortent de leur rôle de victime, transcendent les hiérarchies qui leur sont imposées et se vengent du patriarcat, du moins dans l'imaginaire. Un "Kill Bill" du XVIIe siècle ? C'est possible.

This text has been auto-translated from Polish.

La bibliothèque de notre quartier dispose depuis plusieurs années d'une section féministe. Littérature écrite par des femmes, essais, sociologie, histoire et études culturelles accessibles. Des livres pour enfants également, par exemple un livre superbement illustré sur les différences entre les sexes, qui fait partie d'une série comprenant également une explication des différences de classe et des mécanismes de discrimination.

À côté de cela, une collection de biographies de femmes plus ou moins célèbres qui ont marqué l'histoire. Le livre commence par les femmes peintres des grottes préhistoriques et porte un titre génial : Ne nous racontez pas de contes de fées. C'est mieux que La Belle au bois dormant, ma fille adorait écouter ces histoires avant de s'endormir.

Malheureusement, je n'écris pas sur la Pologne. Si de telles bibliothèques existent quelque part en Pologne, je ne les ai pas rencontrées. Il s'agit de mon quartier à Madrid, où j'ai passé une bonne partie de ma vie.

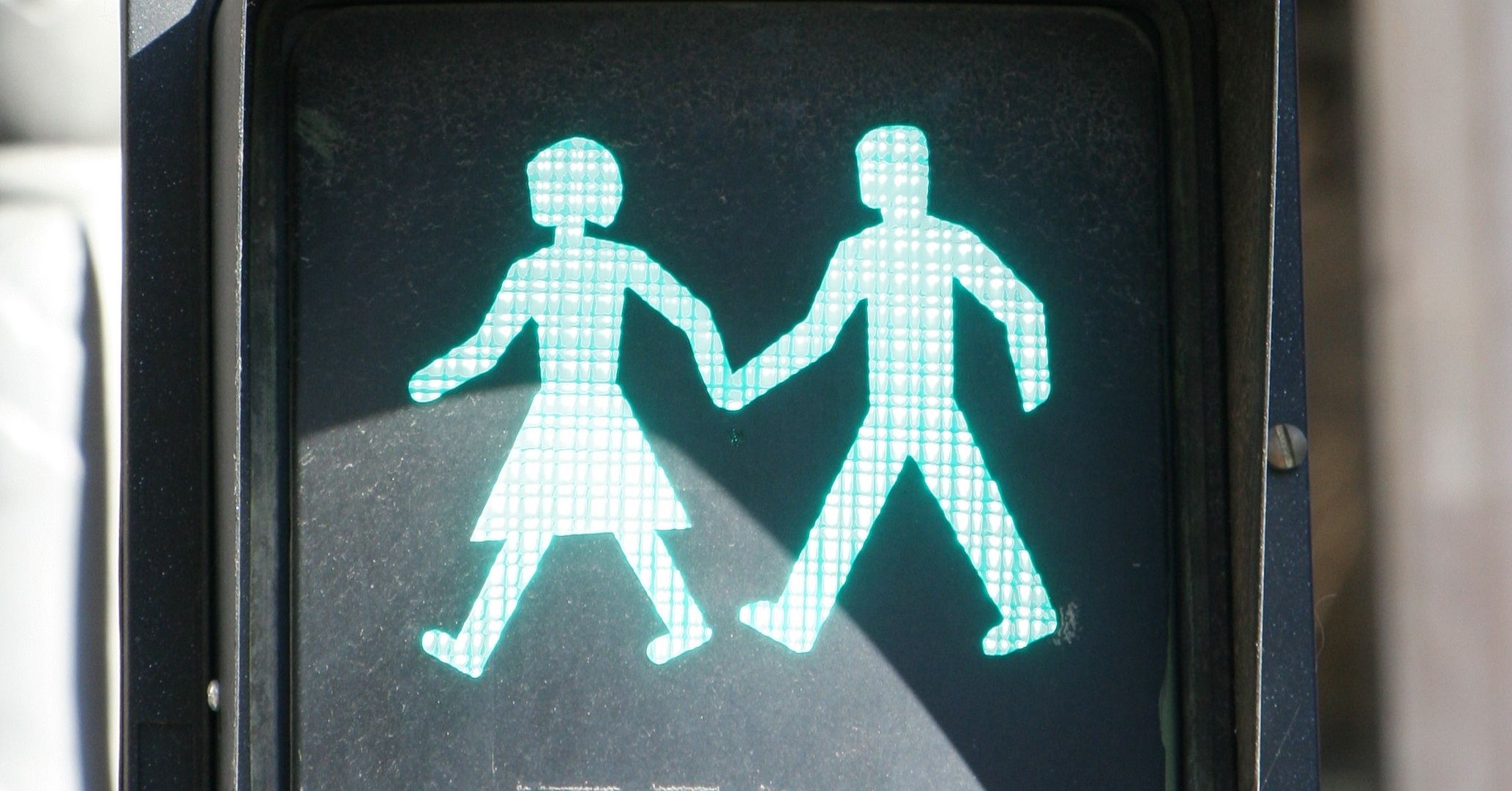

Travailler sur l'égalité n'est pas facile et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l'Espagne me semble être un bon exemple de la voie à suivre. Les différences sont peut-être minimes, mais elles contribuent à créer un environnement différent et plus libre. Aux passages piétons, les feux représentent une fille ou un couple - unisexe ou mixte - marchant d'un bon pas. Le gars, bien sûr, est également rencontré. Feu vert - c'est parti.

Gabriele Münter

La chose la plus importante à Madrid est que la section féministe de la bibliothèque n'est pas un coin réservé aux femmes qui a été gracieusement mis à disposition pour que tout reste en l'état. Il ne s'agit pas d'une niche pour les fous, mais d'un changement qui englobe l'ensemble.

Je le ressens dans mon domaine, qui est la culture. En Espagne, j'assiste à des expositions dont l'éventail est vraiment impressionnant. C'est le musée Thyssen-Bornemisza qui me plaît le plus, en particulier les expositions temporaires, toujours brillamment préparées. Cette fois-ci, je me suis retrouvée chez Gabriele Münter. Je ne suis pas une historienne de l'art, mais plutôt une amatrice qui aime regarder et lire. J'avais entendu parler de Münter, mais elle était toujours quelque part en marge. Dans les albums sur l'expressionnisme allemand, une illustration. Plus souvent des photos du groupe Der Blaue Reiter ou de Wassily Kandinsky prises par elle. Plus souvent un tableau de Kandinsky représentant Münter au chevalet que ce qu'elle a elle-même peint.

Münter était une femme unique pour son époque. Elle est née à Berlin, mais ses parents se sont rencontrés et mariés aux États-Unis. Après la mort de son père, à l'âge de 20 ans, elle part avec sa sœur pour deux ans dans le Missouri, l'Arkansas et le Texas. Plus tard, entre 1904 et 1907, elle voyage déjà avec Kandinsky en Europe, en Italie et dans le sud de la France. Elle se rend également à Tunis. Capable d'affirmer son indépendance, elle photographie et peint.

En tant que femme, elle n'est pas autorisée à entrer dans une académie d'art. Elle commence donc ses études à la Damen Akademie de Munich, dirigée par l'Association des femmes artistes. Elle rejoint ensuite l'école Phalanx, où elle étudie la peinture avec Kandinsky. Ensemble, ils découvrent Murnau et vivent bientôt ensemble - sur une patte de chat - dans la maison que Münter a achetée. C'est là, avec Marianne von Verefkin, Jawlensky et Kandinsky, qu'ils expérimentent en plein air dans les montagnes, donnant naissance à l'expressionnisme allemand.

Quatre artistes - deux couples, dont seuls les hommes sont entrés dans l'histoire de l'art. Von Verefkin cesse bientôt de peindre pour ne pas entrer en concurrence avec Jawlenski. Münter entre dans le groupe Der Blaue Reiter, mais elle n'est pas traitée comme une égale parmi les égaux. Pour ses collègues, elle n'est pas un peintre, mais simplement une "femme qui peint".

L'exposition du musée Thyssen-Bornemisza lui redonne la place qui lui revient. On peut voir et comparer les œuvres. Elles semblent s'être inspirées l'une l'autre et avoir fait ensemble des découvertes si importantes sur le plan culturel. Les peintures montrent l'intérieur de la maison, la vie quotidienne qui passait par la peinture, la conversation et le travail dans le jardin, mais aussi la collection d'art populaire : sculptures bavaroises et peintures sur verre. Je connaissais les œuvres de Kandinsky dans cette technique et ne les associais qu'à lui. Il s'avère qu'ils l'ont découverte et expérimentée ensemble.

Ce qui est également important, c'est que la maison où tout cela s'est déroulé appartenait à Gabriele Münter. C'est elle qui a eu l'idée de ce mode de vie et pas une autre. C'est elle qui lui a donné une base matérielle.

Les héroïnes

L'exposition Münter crée un nouveau canon. En sortant de l'exposition, je n'ai pas seulement Kandinsky, Jawlensky et Franz Marc à l'esprit. Ils sont déjà ensemble avec Münter et von Verefkin. Je me souviendrai également des attaques agressives de Franz Marc, qui traitait Münter de "puce faisant un voyage avec le cavalier bleu". J'ai regardé et je sais qu'elle n'est pas une puce.

Le musée Thyssen-Bornemisza pratique ce genre de politique depuis des années. C'est un choix délibéré, car l'exposition permanente a également changé. La galerie de peintures du XXe siècle a accueilli des artistes qui n'y figuraient pas auparavant. Il ne s'agit pas de parité, mais plutôt d'un retour à la réalité après des décennies de préjugés patriarcaux. Les conservateurs ont estimé qu'il s'agissait d'un aspect de l'histoire de l'art qui ne pouvait être négligé.

Des expositions temporaires telles que Heroinas (Heroinas ; une exposition organisée par le musée Thyssen-Bornemisza et la Fundasion Caja Madrid en 2011) ou la récente Mistresses (Maestras ; ouverte à l'automne 2023), présentant des peintures d'Artemisia Gentileschi, Angelika Kaufmann, Clara Peeters, Rosa Bonheur, Mary Cassat, Berthe Morisot, Mari Blanchard, Natalia Goncharova ou Sonia Delaunay.

À cela s'ajoutent les expositions individuelles. Ces dernières années, j'ai vu Georgia O'Keeffe et Artemisia Gentileschi à Thyssen-Bornemisza. Cette dernière exposition a été particulièrement émouvante. Gentileschi n'a pas eu la vie facile. Elle a vécu trois cents ans avant Münter et le monde entier à l'époque était contre elle. Elle a étudié dans l'atelier de son père, le peintre Orazio Gentileschi, qui l'a confiée à Agostino Tassi, un maître de la perspective et du trompe-l'œil. Le professeur se révèle être un violeur. Gentileschi avait alors dix-huit ans.

À première vue, elle semble être un peintre semblable aux autres peintres baroques : scènes bibliques et saints. Cependant, lorsque l'on examine le choix des sujets, les choses se révèlent plus intéressantes. Il y a beaucoup de femmes. Les tableaux représentant Suzanne et des vieillards dans plusieurs réalisations sont remarquables. La différence avec les représentations masculines des mêmes sujets est frappante. Il est difficile de se tenir à côté des vieillards et de se joindre au groupe de voyeurs. Sous la convention qui a naturalisé l'usurpation et le pouvoir des hommes, la violence commence à devenir visible. Pour Gentileschi, le thème est la violence sexuelle et la situation des victimes. Il faut le voir pour comprendre à quel point il s'agit d'un changement important.

Parmi les protagonistes de ce tableau, il y a aussi des femmes qui basculent elles-mêmes dans la violence. Judith revient plusieurs fois, ainsi que Jaël, qui tue le chef cananéen Sisera en lui perçant la tempe avec un piquet de tente. Connaissant l'histoire de Gentileschi, il est difficile de résister à la tentation de ne pas chercher d'autres significations à ces scènes. Une sortie du rôle de victime, une transgression des hiérarchies imposées, mais aussi une riposte contre le patriarcat, du moins dans l'imaginaire. Un Kill Bill du XVIIe siècle ? Je ne sais pas comment cela fonctionnait à l'époque d'Artemisia Gentileschi, mais aujourd'hui, au musée Thyssen-Bornemisza, cette peintre est certainement causale. Sa voix est devenue audible. Je sors du Paseo del Prado avec une nouvelle perspective sur l'art italien seicenta et, plus largement, sur le monde dans lequel je vis.

Tyssen-Bornemisza n'est pas la seule à travailler de cette manière. À la Fundación Mapfre, une petite mais très intéressante exposition consacrée à un événement survenu il y a plus de 80 ans a été présentée jusqu'au 5 janvier. En 1943, Peggy Guggenheim a organisé dans sa galerie new-yorkaise l'une des premières expositions entièrement consacrées au travail des femmes. Elle présentait les œuvres de 31 artistes féminines. On aimerait les citer toutes par leur nom. Il en ressort une histoire du surréalisme pas si masculine que cela, avec des stars oubliées comme Leonor Fini ou Maret Oppenheim. Il est difficile de comprendre pourquoi cette dernière est plus connue en tant que modèle de Man Ray qu'en tant qu'artiste à part entière.

Historique, pas hystérique

En 2022, j'ai participé à la Manifesta de Madrid. C'était difficile de s'y rendre car les bus arrivaient à l'arrêt près de chez nous pleins de monde et ne s'arrêtaient même pas. J'avais l'impression que toute la ville se déversait dans le centre. Et c'était effectivement le cas. Les rues menant à la gare d'Atocha étaient bloquées, le bus nous a déposés plus tôt que prévu et nous avons marché au milieu d'une foule assez bigarrée pour arriver juste à l'extrémité sud de la manifestation. Il n'était pas question de rencontrer des amis venant de l'autre côté. Le rassemblement s'étendait jusqu'à Cibeles, à deux kilomètres au nord.

Nous avons marché avec Mirka - ma fille - entre les gens et nous avons bavardé. Nous avons rencontré deux jeunes filles que je n'ai pas oubliées. Elles tenaient des banderoles. Sur la première, on pouvait lire l'inscription suivante : "No somos hystericas, somos historicas" : "No somos hystericas, somos historicas", ce qui signifie "Nous ne sommes pas hystériques, nous sommes historiques". Historiques dans un double sens : non seulement en tant qu'acteurs à part entière de l'histoire passée et présente, mais aussi en tant qu'acteurs d'une révolution en cours. Une révolution de longue haleine, menée de manière systématique et, espérons-le, efficace. La deuxième banderole se lit comme suit "Lo contrario del feminismo es ignorancia", c'est-à-dire "Le contraire du féminisme est l'ignorance".

Rien à ajouter, rien à retirer. Les Espagnols ont la chance que les slogans de ces jeunes filles soient devenus évidents pour presque tout le monde. Ils sont également réalisés par des institutions telles que Thyssen-Bornemisza ou Fundación Mapfre, et personne ne s'en étonne. Trump ne l'arrêtera pas non plus.